松葉茶の副作用について心配している方は多いのではないでしょうか。松葉茶は無農薬の松葉を使った健康茶として、血流改善や抗酸化作用、デトックスなどの効能が期待されています。しかし、過剰摂取や体質による副作用・アレルギー反応、飲み方の注意点も存在します。

この記事では、松葉茶の成分や副作用、安全な楽しみ方を詳しく解説します。読んでいただければ、自分や家族に合った安全な活用方法が分かり、安心して健康・美容に取り入れることができるでしょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的なアドバイスではありません。個人の体質により効果や反応には個人差があります。気になる症状がある方や持病をお持ちの方は、必ず医師にご相談ください。

執筆者:

布袋農園 運営責任者 稲葉 浩太

野草茶・ハーブティー・薬膳茶を研究し、美味しく健康効果の高いお茶を求め日本各地を訪ねている専門家。

腸内細菌の遺伝子検査によるアドザイザーも行っており、「健康は腸から、腸は食物繊維から、食物繊維はお茶から」が口癖。

パーソナル薬膳茶マイスター、パーソナルヘルス協会認定パーソナル腸活コーチ、経営学修士

松葉茶とは?

松葉茶は、日本や中国などで古くから健康維持やアンチエイジングのほか、血流改善やデトックス目的でも親しまれています。松の葉を乾燥させて煮出すことで、ビタミンCやクロロフィル、βカロテンなどの栄養素を手軽に摂取できるのが特徴となっています。

特に無農薬やオーガニック志向の方にも人気があり、自然の効能やデトックス効果、血流改善などが期待されて愛用する人が増えています。松葉茶にはほのかな森林の香りと爽やかな味わいがあり、リラックス効果やストレス緩和に役立つ可能性があるとされています。

また、免疫力サポートにも注目が集まっており、季節の変わり目や体調管理に取り入れる方も少なくありません。ただし、これらの効果には個人差があり、医学的に完全に証明されているわけではありません。その一方で副作用や注意点も存在するため、安全な飲み方を知ることが重要です。

日々の暮らしに自然の恵みを取り入れたい方にとって、松葉茶は魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。正しい知識を身につけておくことで、より安心して楽しむことができます。

松葉茶に含まれる成分と効能

松葉茶にはクロロフィル、ビタミンC、βカロテンなど、抗酸化・免疫サポート・デトックス成分が豊富に含まれています。これらの成分が相互に作用することで、様々な健康効果が期待されているのです。

クロロフィル:デトックス効果

松葉茶に多く含まれるクロロフィル(葉緑素)は、体の中の不要な物質を排出するデトックス作用が期待されています。クロロフィルは植物に含まれる天然成分で、腸内の老廃物や有害物質を吸着・排出する働きがあります。

例えば、食品添加物や重金属の蓄積が気になる現代人の健康維持に役立つとされ、クロロフィルの摂取により、便通の改善や肌トラブル対策につながる可能性も報告されています。体内の余分なものをスムーズに排出することで、体が本来持つ機能を取り戻すサポートをしてくれるのです。

また、血流改善や抗酸化作用にも注目されており、動脈硬化やコレステロール、血圧ケアにも一役買う成分です。現代の食生活や生活習慣が気になる方にとって、クロロフィルは心強い味方となるでしょう。

ただし、どんなに体に良い成分でも、過剰摂取は副作用を招く恐れがあります。適切な量を心がけることが大切です。

ビタミン類:免疫サポート

松葉茶はビタミンCやβカロテンなどのビタミン類を豊富に含み、健康と免疫サポートに役立つことで注目されています。ビタミンCは風邪予防やストレス対策、肌の回復などに効果があるとされ、現代の健康志向層にも支持されています。

特に季節の変わり目や体調を崩しやすい時期には、ビタミンCの摂取が重要になります。松葉茶なら、毎日の習慣として無理なくビタミンを補給できるのが魅力です。

さらにβカロテンは体内でビタミンAに変わり、抗酸化作用のほか、皮膚や粘膜の健康維持をサポートします。免疫力強化だけでなく、細胞の老化予防や美容にも役立つため、幅広い年代におすすめです。目や肌の健康が気になる方にとっても、嬉しい成分と言えるでしょう。

ただし、一度に大量摂取するのではなく、毎日の食事や飲み物として少しずつ取り入れることで、無理なく栄養バランスを整えることが理想的です。継続することで、体の内側から健やかさを育むことができます。

抗酸化作用:エイジングケア

松葉茶は抗酸化作用が強いことで、アンチエイジングや生活習慣病予防に関心を持つ方に選ばれています。松葉に含まれるビタミンC、βカロテン、クロロフィルなどが、体内の活性酸素除去や細胞の酸化ダメージを防ぐ役割を担っています。

活性酸素は、ストレスや紫外線、加齢などによって体内に増加し、細胞を傷つける原因となります。抗酸化成分を日常的に摂取することで、このダメージを軽減し、若々しさを保つサポートができるのです。

この抗酸化成分は、動脈硬化や血流の悪化、コレステロール上昇などを予防し、健康を維持する点でも注目されています。また、肌の弾力や透明感の維持にも良い影響が報告されており、自然派エイジングケアとして松葉茶を活用する人も増えています。

無農薬・オーガニックの松葉を使うことで、より安心して取り入れることができるでしょう。自然の力を借りながら、内側から輝く健康を目指す方にぴったりの選択肢です。

松葉茶の副作用

松葉茶は健康効果も期待されますが、一部の人には副作用や注意点があるため、飲み方には工夫が必要です。どんなに優れた健康茶でも、体質や飲み方によっては思わぬ影響が出ることがあります。以下のポイントを押さえて、安全に楽しみましょう。

過剰摂取によるデトックス効果の逆効果

松葉茶に含まれるクロロフィルや各種成分によるデトックス効果は、体の不要物排出に役立つ一方、過剰摂取では逆効果や副作用になることがあります。「体に良いから」とたくさん飲みすぎてしまうのは禁物です。

多量に飲み続けることで、腸の働きが乱れ、下痢や腹痛、脱水症状を招くケースが報告されています。デトックス効果が強く出すぎると、必要な栄養素まで排出されてしまう可能性もあるため、適量を守ることが重要です。

特に薬やサプリとの併用は注意が必要で、ワーファリンなど血液をサラサラにする薬を使っている方は、血流改善が過剰効果につながる恐れがあるため、医師と相談しましょう。薬の効果が強まりすぎたり、逆に弱まったりする可能性があります。

適度な量を守り、無農薬・国産品など安全性の高い松葉茶を選ぶことで、デトックス効果を健康的に活用できます。

飲みすぎによる胃もたれ・下痢・吐き気

松葉茶を多量に摂取した場合、胃もたれや下痢、吐き気などの消化器障害が一部の方に現れることがあります。特にデトックス成分やビタミン類が体質に合わない場合や、空腹時・濃いお茶を飲み続けた場合に症状が現れやすい傾向にあります。

松葉茶は成分が濃いため、胃腸に刺激を与えることがあるのです。普段から胃腸が弱い方や、食事をしっかり摂っていない状態で飲むと、不快な症状が出やすくなります。

体調不良を感じた際はすぐに摂取を控え、必要なら医療機関への相談をしましょう。症状が続く場合は、無理せず専門家の意見を仰ぐことが大切です。

また、胃腸が弱い人や高齢者は、摂取量や抽出時間を加減することで副作用リスクを下げることができます。濃く煮出しすぎず、薄めから始めることで、体への負担を軽減できるでしょう。

安全に楽しむには、初めての場合は薄めから試し、無理なく適量を見極めることが大切です。自分の体と相談しながら、少しずつ慣れていきましょう。

体質によるアレルギー反応(松脂成分に注意)

松葉茶には松脂(樹脂)成分が含まれており、体質によってはアレルギー症状を感じる方もいます。アレルギー反応としては皮膚のかゆみや発疹、くしゃみ、鼻詰まり、場合によっては呼吸困難が現れることもあるため、初めて飲む場合は特に注意が必要です。

松脂は自然界の成分ですが、稀に食物アレルギーの一因となることが報告されています。過去に松製品や松の花粉で症状が出た経験がある方は、松葉茶も避けた方が安全でしょう。

また、無農薬やオーガニックでもアレルギーのリスク自体はゼロにはならない点を覚えておくことが重要です。自然由来だからといって、すべての人に安全とは限りません。体質は人それぞれですので、自分の体の反応をよく観察することが大切です。

不安な場合は医師に相談し、家族や友人に勧める際も体質チェックを意識してください。特にアレルギー体質の方には、慎重に勧めるようにしましょう。

松葉茶の安全な飲み方

松葉茶を安全に楽しむには、摂取量や抽出時間など飲み方の基本を守ることが重要です。正しい方法を知っていれば、副作用のリスクを最小限に抑えながら、松葉茶の良さを十分に味わうことができます。

適切な摂取量の指針

松葉茶の摂取量は1日に1~2杯程度を目安にすると良いでしょう。一般的な健康茶より成分の濃度が高い場合もあるため、初めて飲む方は薄めのお茶から始めるのがおすすめです。

適量を超えて飲むと、デトックス効果が過剰になったり、消化器への負担やアレルギー反応、副作用のリスクが高まる可能性があります。「もっと効果を得たい」という気持ちから飲みすぎてしまうのは避けましょう。

また、妊娠中や授乳中、持病のある方は、医師に相談して安全な範囲で取り入れましょう。自己判断だけでなく、専門家の意見を参考にすることが大切です。

安心して続けるためにも、無農薬・オーガニック表示のある松葉茶や信頼できるブランド品を選ぶことも大切です。品質の良いものを選ぶことで、より安全に楽しむことができます。

飲むタイミングと頻度

松葉茶の摂取は、朝や昼食後など消化器負担の少ないタイミングが理想的です。食事と一緒に、またはその後に飲むことで、胃腸への刺激を和らげることができます。

空腹時は胃腸への刺激が強くなる可能性があるため、避けたほうが良いでしょう。食後のリラックスタイムに、ゆっくりと楽しむのがおすすめです。

頻度としては、毎日続けたい方は1日1杯程度から始め、体調や季節に応じて調整するのが安心です。夏場は体が冷えやすい方もいるため、温かくして飲むなど工夫すると良いでしょう。

体質変化や症状が現れた場合は無理せず頻度を下げて様子を見ることも大切です。ライフスタイルや健康状態に合わせて、適切なタイミングで松葉茶を取り入れ、長く安全に楽しみましょう。

副作用を避けるために知っておきたいこと

松葉茶の副作用予防には、薬やサプリとの併用を避け、保存や抽出方法に注意することが重要です。これらのポイントを押さえることで、より安全に松葉茶を楽しむことができます。

薬やサプリとの併用は避ける

松葉茶の摂取は体に良いとされていますが、薬やサプリとの併用による予期しない相互作用には注意が必要です。特に、ワーファリンなど血液の流れを調整する薬を服用している方は、松葉茶に含まれる成分が薬の効果に影響を与える可能性があります。

松葉茶の成分が、薬の効果を増強したり減弱したりすることがあるため、思わぬ体調変化につながる場合があります。また、一般的なサプリメント(抗酸化、ビタミン類など)との重複摂取は過剰症につながる可能性も考えられます。

病気の治療中や健康管理のために薬を使っている方は、必ず医師や薬剤師に相談した上で松葉茶を取り入れてください。サプリメントを日常的に摂取している方も、事前に相談することをおすすめします。

健康志向でも安全性を最優先し、賢く自然素材の健康法を活用しましょう。良かれと思ってしたことが逆効果にならないよう、注意が必要です。

保存方法・抽出時間にも注意

松葉茶の安全性を高めるには、保存方法や抽出時間にも気を配る必要があります。松葉を長期間放置すると成分が酸化したり、品質が劣化する恐れがあります。湿気を避け、風通しの良い涼しい場所で保管しましょう。

直射日光や高温多湿な場所は避け、密閉容器に入れて保存するのがおすすめです。また、一度開封したものは早めに使い切ることで、新鮮な状態で楽しむことができます。

抽出時間が長すぎると苦味や松脂成分が強くなり、アレルギーや胃腸への負担となる場合があります。初めは2~5分程度の短時間抽出がおすすめです。濃さは好みもありますが、最初は薄めに淹れて、徐々に自分に合った濃さを見つけていくと良いでしょう。

新鮮な国産・無農薬松葉を選ぶことで、品質と安全性をより高めることができます。原材料の品質にこだわることも、安全に楽しむための大切なポイントです。

初めて飲むときは薄めにして様子を見る

松葉茶が初めての方は、まず薄めに淹れて少量から始めることが安全です。体質によっては副作用やアレルギー反応が生じる場合もあるため、少しずつ様子を見ながら摂取量や濃度を調整しましょう。

最初は一口飲んで、しばらく時間をおいてから体の反応を確認するくらいの慎重さでも良いでしょう。急がず、焦らず、自分のペースで試していくことが大切です。

特に妊娠・授乳中や持病がある方は、医師と相談しながら取り入れることが大切です。友人や家族に勧める場合も、その人の体質や既往歴を考慮するよう心がけましょう。

松葉茶は自然の効能やデトックス効果が期待できる一方、初回は慎重な摂取で安心して健康習慣に取り入れましょう。体との対話を大切にしながら、自分に合った楽しみ方を見つけてください。

まとめ:松葉茶を安全に楽しむために

松葉茶はデトックスや血流改善、抗酸化など多彩な効能が期待されていますが、体質や摂取量によっては副作用も起こり得るため、注意点を守ることが大切です。

この記事でご紹介したポイントを押さえて、無農薬・無添加で安全性の高い松葉茶を賢く選び、日々の健康や美容ケアに役立ててください。適切な量を守り、自分の体調に合わせて飲むタイミングを工夫することで、松葉茶の良さを最大限に活かすことができます。

自然の恵みである松葉茶を、安全に、そして楽しく日常に取り入れることで、体の内側から健やかさを育むことができるでしょう。自身や家族の体調や生活スタイルに合わせて、松葉茶の自然なパワーを安心して楽しんでください。

※繰り返しになりますが、効果には個人差があります。体調に不安がある方、妊娠・授乳中の方、持病のある方、薬を服用中の方は、必ず事前に医師や薬剤師にご相談ください。

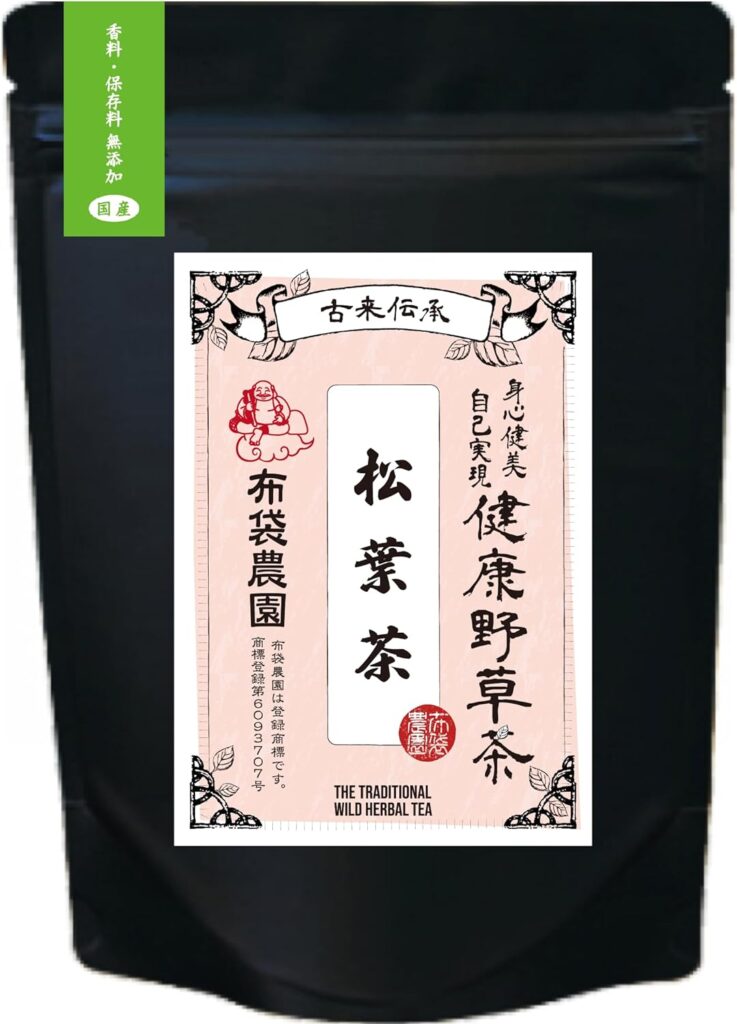

健康野草茶の布袋農園